Perú: Gerardo Chávez y la papa

El pintor Gerardo Chávez y sus obras dedicadas al tubérculo ancestral de los Andes: la papa.

Pocas ciudades en el mundo tienen un perfil gastronómico tan definido como Lima. Aromas, colores y sabores, historia, cultura y tradiciones se potencian en sus platos: cebiche, anticucho, arroz con pato; en sus postres: suspiro limeño, mix de arroz con leche y mazamorra, mousse de lúcuma; y en su trago clásico: pisco sour.

La cocina peruana -de la sierra, la selva o la costa- siempre huele a perfumes que marcan identidad y pertenencia. Pero, para mí, no hay mayor tesoro culinario e identitario del Perú que la papa. En mis recientes vacaciones en la capital peruana, papas a la huancaína, ajiaco y papas rellenas con camarones, causa de langostinos, trilogía de causas y revuelto de chuño fueron, invariablemente, la entrada o el plato único de mis almuerzos y cenas. Me resultaron juegos sensoriales memorables, tanto en restaurants elegantes como modestos, en puestos callejeros como en carretillas ambulantes.

La papa es un tubérculo originario del altiplano peruano-boliviano que los países de América del Sur legaron al mundo. Su historia comienza hace casi 10.000 años cuando los habitantes de montañas, valles y punas andinas empezaron a domesticarla. Las zonas altas andinas, con sus heladas recurrentes y sequías largas, favorecieron la evolución de tubérculos y raíces: papas, mashuas, ocas, ollucos, camotes, macas, achiras, arrachas como órganos de almacenamiento. Y también de granos: maíz y quinoa. Las grandes y pequeñas culturas aborígenes habían desarrollado una agricultura que conocía el manejo del suelo y comprendía extensas construcciones de canales de riego para mejorar los rendimientos en lugares donde la lluvia escaseaba. Eran sociedades organizadas alrededor de la producción agrícola que vivían en estado de bienestar gracias a la construcción de andenes y canchones de riego, y a los procesos agrícolas: labranza mínima, cultivos orgánicos, control de adversidades abióticas, cultivos asociados, y transformación para la conservación: el chuño y la “papa seca”.

La papa que conocemos en la actualidad, la solanum tuberosum, contiene apenas un fragmento de la diversidad genética de las siete especies reconocidas y las casi 5.000 variedades que se siguen cultivando en los Andes. Desde la globalización, la adopción de tecnologías de cultivos homogéneos produjo la desaparición de variedades desarrolladas en la época precolombina, y también posteriormente, como consecuencia de las políticas del comercio internacional y de los intereses de productores y corporaciones agroalimentarias y sus negocios, que buscan máximos rendimientos y rentabilidades de corto plazo conforme a la lógica del mercado. En tanto, hoy se afirma que el 65% de las calorías de la humanidad proviene sólo de cuatro cultivos: trigo, arroz, maíz y papa, y únicamente cuatro variedades de papa constituyen más del 40% de su cosecha mundial. En realidad, la diversidad genética se inició con la conquista española del Perú, en 1532, que terminó con la civilización inca, y difundió el tubérculo incaico por el planeta.

Por su origen, los peruanos clasifican las papas en nativas, cultivadas por campesinos entre 3.000 y 4.200 metros de altura desde hace 5000 años, como la Huagalina, la Peruanita, la Amarilla Tumbay, y en modernas, conocidas como mejoradas o blancas, como la Perricholi, la Liberteña, la Serranita.

Mi devoción por relacionar el arte y la comida, la mirada y los sabores, me llevó a descubrir en Lima al artista peruano Gerardo Chávez y, en particular, sus obras dedicadas al tubérculo ancestral de los Andes: la papa.

Nacido en la ciudad de Trujillo en 1937, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, Chávez se embarca a Europa en 1960 donde, guiado por el pintor chileno Roberto Matta, se inicia en el surrealismo creando extraños personajes que parecen salidos de Los cantos de Maldoror, Lautréamont. Y, simultáneamente, se interesa por el arte primitivo. Con posterioridad, su amistad con el pintor cubano Wifredo Lam -ambos comparten la adhesión al surrealismo, la militancia de izquierda, la vocación latinoamericanista- le deja comprender al joven Chávez que podía buscar una identidad como artista ahondando en la propia cultura de origen. En su travesía hacia los orígenes, el pintor logra conciliar búsquedas personales y de identidad cultural en el escenario de las artes peruanas hasta nuestros días.

De regreso al Perú, en la década de 1980, Gerardo Chávez reformula su lenguaje plástico por influencia del arte precolombino: renovación de su universo creativo, adopción de una técnica que devuelve su trabajo a las raíces del primitivismo, empleo de materiales como el barro, las tierras de color, el carbón vegetal, la arcilla y el yute.

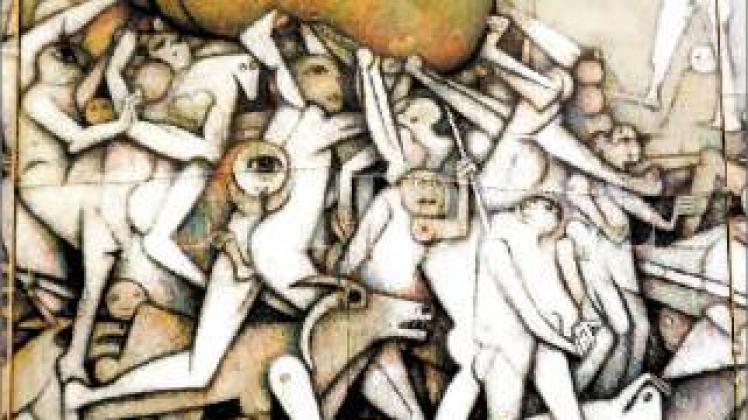

Siempre consecuente con su búsqueda de identidad cultural y artística lleva al primer plano uno de los símbolos de la antigua tradición peruana: La Procesión de la papa (1995). La obra es un enorme políptico de 12 metros de largo por 2 de alto, pintado con tierra de color sobre tela de yute, que marca un hito importante en la obra de Chávez. Es una procesión, que recuerda las fiestas patronales andinas, donde los personajes cargan en andas una enorme papa en lugar de un santo católico. Es un gran friso, una sinfonía de imágenes que invoca el júbilo de la fiesta, la devoción por la tierra y el reconocimiento de lo mítico. Otra de sus obras, Monumento a la papa (2007), es escultura de bronce, donde están representadas unas pequeñas criaturas chamánicas que llevan en andas una papa enorme transformando un ritual mágico-religioso en una fiesta de veneración a la papa.

El mundo onírico y mítico de Gerardo Chávez reconcilia las oposiciones culto- popular, europeo- andino, moderno- ancestral en el discurso cultural del Perú.

Fuente: http://www.argenpapa.com.ar/default.asp?id=17542