Generalidades: Apuntes sobre la historia de la papa

Si las plantas fueran como los humanos, la papa o patata (N.C. Solanum tuberosum) viviría marginada, segregada.

La papa pertenece a una familia con 1400 representantes y exceptuando el tomate (Solanum lycopersicum) y la berenjena (Solanum melongena) todos los demás traen escondido algún veneno.

De la papa aprovechamos sus tubérculos, esos tallos subterráneos que almacenan la fécula o almidón, pero el fruto de la papa que aparece en los vértices de las ramas verdes, es venenoso.

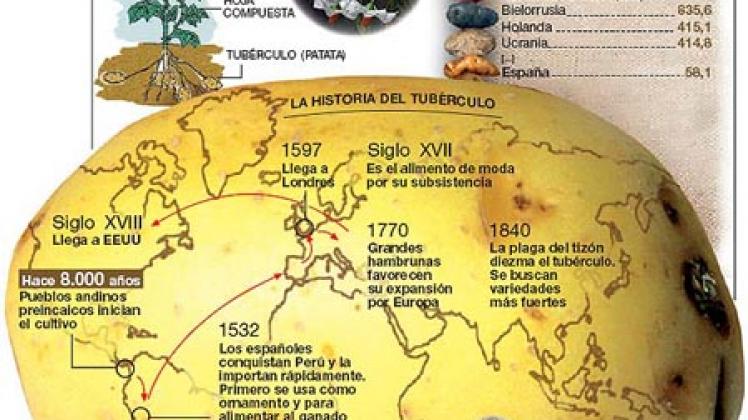

La papa o patata es originaria de los Andes chilenos y así como los incas difundieron en nuestro territorio vegetales como la quínoa, el tomate, el maíz, etc., también divulgaron a lo largo de su imperio el cultivo de la papa.

Cuando los conquistadores llegaron al imperio inca, dice Rodolfo Lenz, llevaron la papa a los otros países americanos. Llevada a Europa, su aceptación fue muy lenta. A principios del siglo XVIII la papa era casi desconocida en España.

Lenz cita la definición “grotesca” que de este tubérculo daba el Diccionario de Autoridades: “papas –ciertas raíces que se crían debajo de la tierra, sin hojas y sin tallo, pardas por de fuera i blancas por dentro. Es comida insípida”.

Defiende Lenz el nombre “papa” por “antiguo y legítimo” y tilda de absurda la pretensión de ciertos literatos “academizantes” de querer sustituir la denominación propia americana (papa) por la impropia. (patata)

En “Itinerarios por las cocinas y las bodegas de Castilla” (3ª Ed. Madrid, 1968) Julio Escobar, luego de reconocer que la papa es oriunda de América del Sur, añade: “Y el primer patatal plantado en España, en 1534 y, por consiguiente en Europa, fue debido a un hombre de mi pueblo, a un extremeño, a un andaluz, a un gallego, a un vasco, a un levantino o a un aragonés cualquiera ¡ y no supo… la bendición que iba a derramar sobre el género humano!” (“Las patatas. Hasta si son viudas merecen veneración”. Págs. 104 a la 108) y añade en el siguiente párrafo: “Porque sin papas ¿qué hubiese sido de los ingleses, de los belgas, de los holandeses, de los rusos, de los alemanes, de los franceses, de los italianos y de los españoles en muchos momentos críticos de su historia?”

Decíamos que la inculturación culinaria de la papa en Europa fue lenta. Nuestro profesor de francés, Monsieur André Boubet Chenier (un lorenés macizo y rubicundo, óptima persona) nos contaba que Luis XIV para convencer a los parisienses de las bondades de la papa dio un banquete público, presidido por el propio Rey Sol, en el cual se sirvieron trece platos, todos en base a papas.

Julio Escobar, en la obra citada, menciona los guisos que en la Madre Patria se hacen con la papa: con bacalao, con arroz y pimiento, con tocino, con piltrafas de carne y “con ellas mismas que son las llamadas papas viudas”. Alude también Escobar a la tortilla de papas, que bien cocinada es una delicia.

Acá en Chile la papa, gracias a Dios, nos sigue acompañando. Imprescindible en la cazuela, en el estofado y en la carbonada. Un buen puré de papas vale, como decía un santo varón, mi amigo, más que una sinfonía de Beethoven. Todavía hay dueñas de casa que hacen un exquisito pastel de papas o las cada vez más escasas papas rellenas.

Quienes llevamos sangre italiana no olvidamos que unos buenos y auténticos ñoquis se hacen con papas. Una preparación para salir de apuros es la de papas-mayo o papas con mayonesa. Habiendo papas, la comida está salvada. Como novedad hay maestros de cocina que nos ofrecen papas cocidas con su piel. Nada nuevo. Nuestras abuelas las ponían en una fuente al centro de la mesa y las presentaban con un nombre singular: “Papas con cotona”.

Todo cuanto pudiéramos decir en elogio de este tubérculo, que cultivado a gran escala en nuestro mundo occidental es tan o más importante que el trigo, sería insuficiente si no valoramos que estamos hablando de un vegetal con el cual Dios bendijo de modo providencial a nuestra patria. Sí. La papa es un vegetal autóctono. No tan majestuoso como la araucaria, no tan sutil y bello como el copihue, no tan suculento como el poroto o frijol, ni fragante como la frutilla, pero de primera importancia en los hábitos alimenticios de nuestros pueblos. De la papa dan testimonio, los más notables cronistas coloniales de Chile y Perú: Alonso de Nájera; (+1614) Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán; (1607-1680) Juan Ignacio Molina; (1740-1829) P. Alonso de Ovalle; (1601-1651) P. Diego Rosales; (1603-1677) P. Felipe Gómez de Vidaurre; (1748-1818) etc.

Rodolfo Lenz, en su Diccionario, basándose en el Catálogo General de la Exposición chilena en Buffalo, EE. UU. 1901, menciona cuatro variedades de papas propias de nuestro país, pero nos documenta además señalando que Claudio Gay clasificó 15 especies, Roberto Maldonado C. (1897) 46 variedades, Alejandro Cañas Pinochet (1901) 17 variedades. Maldonado y Gay mencionan 8 especies comunes en ambas clasificaciones, Cañas y Maldonado coinciden en 6 nombres.

Estos datos de Lenz son importantes, pues sumadas “las razas de papas” del listado que nos entrega este sabio, tenemos un total de 68 variedades de papas chilenas. Por razones de espacio nos limitamos a dar algunos nombres que aún son familiares a quienes comercian con papas o las trabajan en agricultura, araucana, caica, camote, coraila, calbucana, nauca, etc. Es evidente que en los largos siglos y largos trayectos de la papa, las variedades o razas han cambiado y mucho. Tiempo atrás, esperaba mi turno en una rotisería. Tratando de abrirse paso llegó un joven con unas veinte cajas de papas para freír. Me di el trabajo de leer las indicaciones de los envases. Para mi sorpresa, en el último renglón decía: Made in Holland. Así pues, la papa, nacida en Chile, se cultiva en Holanda (cultivos hidropónicos según he sabido) y viene a las sartenes chilenas. ¡Increíble!

Los mapuches, según el Padre Andrés Febrés, autor de “La Lengua Jeneral del Reino de Chile” (1765) inventaron el chuño, (aunque el vocablo es quechua) o fécula de papa. Excelente alimento para personas enfermas del estómago. Por su parte, Pineda y Bascuñán, en su Cautiverio Feliz habla de las alhué-poñi, unas papas silvestres o “papas negras”. Los mapuches creían que los muertos se iban a un país lejano donde comían papas negras. (Alhué= diablo, poñi: papas)

Será preciso advertir al benevolente lector, que el camote (voz náhuatl) no es pariente de la papa. Originario de México ya se conocía en Chile a la llegada de los españoles. El camote pertenece a la Familia de las Convolvuláceas, N.C. Ipomoea batatas. Sus tubérculos pueden pesar hasta 5 kg o más. (Parientes del camote son el suspiro y la corregüela)

Como las palabras son cosas vivas, la voz papa, no solo designa al tubérculo solanáceo del que hemos hablado. Entre nosotros “papa” era en el lenguaje coloquial, una mentira. Puras papas= puras mentiras. Papero no solo es el que cultiva o vende papas, sino el que propaga “papas”, mentiras o rumores falsos. Dichos muy chilenos son: “Estar donde las papas queman”. Esto es, comprometerse, involucrarse, asumir la responsabilidad. Otra cosa es: “Dos cucharadas y a la papa”. Vale decir: Ir al meollo. Atacar sin rodeos. Evitar los preámbulos. Tiempos hubo en que se engordaba a los cerdos con papas. Para eso estaban las “papas chancheras”, que eran muy pequeñas, seguramente lo que no se enviaba al mercado. Y si aquí en Chile se usó arrojar tomates a los artistas que no satisfacían “al honorable público”, en España los proyectiles, eso cuenta el mentado Julio Escobar, eran, válgame Dios, ni más ni menos que papas.

Mario Noceti Zerega

Fuente: http://elrancaguino.cl/2017/02/18/apuntes-sobre-la-papa/